2018年11月8日是第19個記者節。記者節是新聞工作者自己的節日,與護士節、教師節和醫師節一樣,是我國目前僅有的四個行業性節日。

1937年11月8日是中華全國新聞工作者協會(簡稱“中國記協”)的前身“中國青年新聞記者協會”成立的日子。1999年,中國記協建議將這個日子定為每年的記者節,并于次年8月1日獲國務院批復同意。為紀念新中國第一個記者節,中國郵政于2000年11月8日發行了《記者節》紀念郵資明信片一套1枚,明信片郵資圖案是中國記協辦公大樓,大樓上端綴有會徽。明信片左邊圖案印有《人民日報》、筆記本電腦、照相機、鋼筆、稿紙、鐘表、衛星地面接收器及網絡傳遞的圖形,這些圖案呈現在地球上,喻示新聞采訪和報道是屬于全人類,而數只飛翔的小白鴿,則象征21世紀的新聞信息將更快、更廣泛地傳遞到地球上的每個角落,一條紅色飄帶給人以喜慶之感,圖案中心的“11.8”阿拉伯數字,是在提醒人們記住每年的11月8日是記者節。

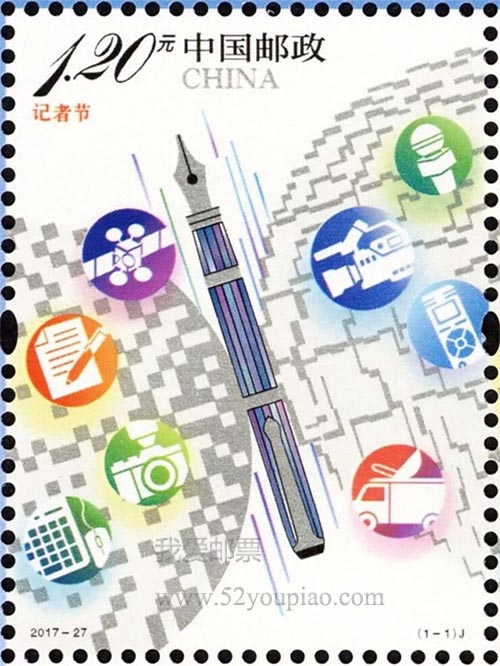

2017年11月8日,中國郵政發行了《記者節》紀念郵票一套1枚。郵票圖案采用了具有現代感的構成手法及色彩表達方式。畫面中的鋼筆象征了記者秉持弘揚民族精神、維護國家利益和社會責任的專業精神和自信風范。兩側的線條及方點構成的兩個圓形圖案分別隱喻地球和現代網絡體系,表示在新媒體時代,新聞傳播媒介所呈現出的多元化、全球化的發展態勢。畫面中麥克風、攝像機、錄音筆等形式各異的采編設備圖標,結合衛星及地面發射站等元素,突出了當代記者巨大的社會影響力。同時,鋼筆和兩側的圓形圖案共同組成了一只振翅飛翔的蝴蝶形象,喻示了記者追求至善至美,在探訪報道中擔負著傳播先進文化、引領和維護社會和諧、推動人類文明進步的崇高使命和社會責任。

記者是一個承載著光榮與夢想的職業,又是充滿挑戰、需要激情、不怕艱辛、固守責任的行業。在我國發行的人物類郵票中,一些堪稱中國紅色記者的人物曾多次出現在方寸之間。其中最具代表性的是中國郵政于1985年11月5日發行的《鄒韜奮誕生九十周年》紀念郵票一套2枚,第一枚為鄒韜奮畫像,第二枚是周恩來總理的題詞。兩枚郵票采用橫連票設計,背景為文稿稿紙,主題鮮明,寓意深刻。

鄒韜奮是我國現代著名的新聞記者、出版家,原名鄒恩潤。郭沫若曾就他的筆名“韜奮”作了一副藏頭聯,“韜略終須建新聞,奮飛還待讀良書”。“九一八事變”后,由鄒韜奮主編的《生活》周刊以反內戰和團結抗敵御侮為根本目標,成為國內媒體抗日救國的一面旗幟。1936年11月,鄒韜奮因積極宣傳抗日被國民黨當局逮捕,成為著名的救國會七君子之一。1944年7月24日,他在上海病逝,終年49歲。同年9月28日,中共中央追認鄒韜奮為中國共產黨正式黨員。1949年,周恩來為紀念鄒韜奮逝世五周年題詞:“鄒韜奮同志經歷的道路是中國知識分子走向進步走向革命的道路。”為了紀念鄒韜奮為中國新聞事業作出的卓越貢獻,1993年,中國記協設立了“韜奮新聞獎”。2005年,韜奮新聞獎與范長江新聞獎合并為長江韜奮獎。

此外,還有3位外國記者走上了中國郵票。1985年6月25日,中國郵政發行《中國人民之友》紀念郵票一套3枚,郵票圖案以肖像畫呈現了3位著名的美國作家和記者,他們是艾格妮絲·史沫特萊、安娜·路易斯·斯特朗和埃德加·斯諾。史沫特萊自1928年底以德國《法蘭克福日報》特派記者身份來到中國,真實記錄了中國人民和中國共產黨領導的人民軍隊的革命戰爭,對中國人民的正義斗爭給予了熱情支持和同情。斯特朗曾六次來到中國,其報道幾乎包括中國革命的整個過程,自1958年定居中國,并繼續向全世界報道中國的社會主義建設成就。斯諾曾于1936年冒著生命危險深入陜北革命根據地,于次年寫成《紅星照耀中國》(即《西行漫記》),首次向全世界介紹了中國工農紅軍二萬五千里長征。來源:中國郵政報 作者:周洪林

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |