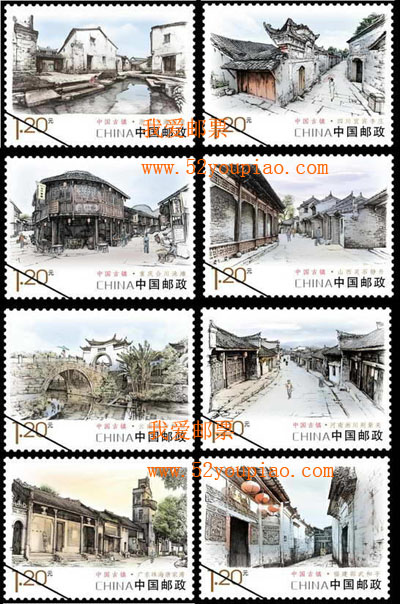

《中國古鎮》特種郵票第一組8枚郵票將于2013年5月9日發行,其郵票上的古鎮分別為:浙江寧海前童古鎮、四川宜賓李莊古鎮、重慶合川淶灘古鎮、山西靈石靜升古鎮、云南騰沖和順古鎮、河南淅州荊紫關古鎮、廣東珠海唐家灣古鎮和福建邵武和平古鎮。其背景資料和原地郵政局如下:

1、浙江寧海前童鎮

始建于南宋紹定六年(公元1233年),地處浙江省寧海縣西南,面積68平方公里,人口2.6萬,是一個歷史悠久、風光綺麗、文化積淀深厚,地理環境獨特的江南古鎮。

前童鎮是浙江省寧波市寧海縣轄鎮。地處寧海縣西南,由原竹林、前童二鄉合并而成,面積68.77平方公里,2005年總人口2.6萬,鎮人民政府駐地前童距縣城10公里,鎮以駐地命名,鎮政府所在地北大街5號。前童鎮東臨一市鎮、躍龍街道,南連桑洲鎮和三門縣,西與岔路鎮毗鄰,北黃壇鎮、躍龍街道接,是一個歷史悠久,文化積淀深厚,地理環境獨特的江南古鎮,先后被命名為“浙江省歷史文化名鎮”、“浙江省旅游城鎮”和“中國歷史文化名鎮”。

1950年1月撤銷舊的鄉建制,改塔林鄉為前童鄉,1956年2月鄉的建制進行調整。小鄉并大鄉,竹林、團結、前童三鄉并為前童鄉,1958年11月實現人民公社化時,寧象并縣,前童改為生產單位先稱生產大隊,后稱管理區。1961年7月,改稱前童人民公社,1968年成立前童公社革委會,1981年4月選舉產生了前童公社管理委員會,1984年5月,恢復稱前童鄉,1987年2月改為前童鎮。1992年5月竹林鄉撤并到前童鎮。

前童地處寧海縣西南10公里,梁皇——前童——下陳公路穿村而過。前童古村,是一座不凡的江南明清時期的民居原版,是一幅古韻濃重的鄉村畫,一段美侖美奐的江南絲竹調。始建于宋末,盛于明清,至今仍保存有1300多間各式古建民居。這里,“家家有雕梁,戶戶有活水”。八卦水系,嘩嘩鳴唱,幽幽潛行,流遍家家戶戶,不是水鄉,勝似水鄉。

古村是欣賞浙東民俗文化的好去處。它不但是浙江省旅游城鎮,而且是浙江省歷史文化保護區。到了前童,若能碰上那里的元宵文化旅游節,可謂是人生的一大樂事。自明代中葉以來,每逢農歷正月十一以后,前童的大街小巷,會熱鬧起來,還有鄰近的柵下、下葉等村的田戶都從四面八方出集攏來,鑼聲鼓聲,響徹云霄,傳遍山野田園。這是前童人為了紀念自己的祖先童濠。因為古代的前童水利條件極差,能否豐收,常常取決于天時。童濠一馬當先,傾己所有,帶領鄉親歷盡艱辛,終于在白溪流中堵砩引水,灌入百渠千溝,包括古鎮的“八卦水系”,都源自這項工程。后來,前童人就以戶為單位分成若干護砩養渠小組,一年一輪換,直至今日。元宵紀念童濠的活動,也一直傳了下來。

原地郵局:浙江寧海縣前童郵政代辦所,郵政編碼:315636 。

2、四川宜賓李莊鎮

位于宜賓市翠屏區東部,長江南岸,距岷江與金沙江交匯處19公里,因鎮境有一天然大石柱俗名"李莊"而得名。早在南梁大同六年(公元540年),李莊便成為南廣縣治和六同郡治所在。

李莊鎮位于中國四川省宜賓市翠屏區東部,長江南岸,距岷江與金沙江交匯處19公里,是中國歷史文化名鎮之一。早在南梁大同六年(公元540年),李莊便成為南廣縣治和六同郡治所在。李莊至今保留著較為完好的古鎮格局和許多歷史建筑,包括旋螺殿、中國營造學社舊址兩處全國重點文物保護單位和東岳廟、張家祠、禹王宮三處四川省文物保護單位。在中國抗日戰爭時期,中央研究院、中央博物院、國立同濟大學、中國營造學社、北京大學文科研究所、金陵大學文科研究所等10余個知名文化科研機構均內遷至此,使李莊成為戰時中國重要的文化中心之一。

李莊鎮古為漁村,漢代曾在這里設驛站,由于瀕臨長江,故為明、清水運商貿之地。舟楫往還,多在此停留。鎮上酒肆茶樓,商店林立,繁華熱鬧。現仍保存明、清古鎮的格局和風貌,石板街道、幽深窄巷、風火山墻、雕花門窗,具有濃厚的川南民族風味。

氣候宜人,地形平坦,水陸交通便捷,歷史悠久(建鎮1460多年),人文景觀薈萃。1992年被命名為“四川省歷史文化名鎮”,1995年被列為國家、省級小城鎮建設試點鎮。鎮內有體現明清建筑特點的廟宇、殿堂、樓臺、古戲樓、古街道、古民居;有很高古文化欣賞價值的慧光寺、玉佛寺、南華宮、文昌宮、東岳廟等“九宮十八廟”;有被建筑大師梁思成先生稱“梁柱結構之優,頗足傲于當世之作”的“旋螺殿”,與“魁星閣”,“百鶴窗”、“九龍碑”一起堪稱古鎮四絕。

李莊文物古跡眾多,人文景觀薈萃。現保存較為完好的古跡,有明代的慧光寺、東岳廟、旋螺殿,清代的禹王宮、東獄廟、南華宮、天上宮、祖師殿、文昌宮、慧光寺、張家祠堂、羅家祠堂、四姓大院民居、肖家院民居等。古建筑群規模宏大,布局嚴謹,比較完整地體現了明、清時期川南廟宇、殿堂的建筑特點。木雕石刻做工精細,圖像生動,有較高的藝術欣賞價值。

李莊還是抗日戰爭時期大后方的文化中心之一,1939年,自“同大遷川、李莊歡迎,一切需要、地方供應”十六字電文發出起,國立同濟大學、金陵大學、中央研究院、中央博物院、中國營造學社等十多家高等學府和科研院所,在抗戰時期遷駐李莊,全國知名專家、學者如李濟、傅斯年、陶孟和、吳定良、梁思成、林徽因、童弟周、梁思永、勞干等云集李莊達六年之久,梁思成的《中國建筑史》這部扛鼎之作就誕生在李莊。使李莊成為抗戰文化中心而聞名遐邇。直到抗戰勝利后的1947年才先后遷回原處。這對李莊的社會、經濟、文化都產生了深遠的影響。

可以毫不夸張地說,李莊是一個“民族精神的涵養地,傳統文化的折射點”、“東部有周莊,西部有李莊”。游李莊古鎮,品李莊白肉,燒李莊草龍,賞三江日落、觀傳統龍舟、秧歌、腰鼓、牛兒燈、川劇民間表演,還可尋古鎮四絕:魁星點斗、旋螺古殿、白鶴奇窗、九龍石碑,讓人流連忘返。李莊可以讓有愛國情懷的人欣賞抗戰文化,可以讓喜歡品味建筑風格的人欣賞川南民居和古建筑文化,可以讓尋根問祖的人欣賞客家文化,可以讓湖涂(或虔誠)的人欣賞宗教文化,可以讓貪杯好吃的人欣賞飲食文化中央電視臺黃金旅游線、四川電視臺、香港鳳凰電視臺等都曾來此拍攝紀錄片《萬里長江第一鎮》。

原地郵局:四川宜賓市李莊郵政支局,郵政編碼:644009。

3、重慶合川淶灘鎮

始建于晚唐時期,興盛于宋代,以晚唐石刻、宋代古鎮、清代民居出名,遺存大量完整而又相對集中的文物古跡。

淶灘鎮位于美麗的渠江邊,是重慶市級風景名勝區淶灘----雙龍湖風景區的重要組成部分,重慶小十景之一,距重慶城區85公里,交通十分方便。從重慶合川城出發往東北方向約42公里就是養在深閨中的淶灘古鎮了。

淶灘古鎮原名叫淶灘古寨,始建于清嘉慶年間,距今已200多年。由于傍著渠江,淶灘古寨商賈云集,街市興旺,依山而筑的二佛寺也香火不斷,是盛極一時的風水寶地。古鎮內的二佛寺是重慶巴渝小十景之一,摩崖石刻造像是國內罕見的佛教禪宗造像集聚點,1956年被列為四川省第一批重點文物保護單位。靠近淶灘,遠遠就能看見古甕城城門。古甕城是淶灘寨的一景,盡管當年綿延環抱的古城墻已不復存在,短垣殘墻也足以讓人體會到歷史烙下的痕跡。是川東地區惟一保存完好的古代防御設施,它四面開設城門,內外兩層圍合,形似石甕,有“甕中捉鱉”之意。

穿過古城門,就是古鎮的老街。老街顯得蒼桑、安靜,青石路曲曲折折一直延伸到渠河邊。兩旁老式木樓保存得相當好,商店、人家、茶館鄰次階比,但是熱鬧景象早已時光不再。街的另一頭有一座建于清光緒年間的太平池,池子里儲滿了水,當地居民傳說池子里的水干不得,一干就要發生火災,因此街上的居民輪流擔水以保持水池的水不干涸。

原地郵局:重慶合川市淶灘郵政所,郵政編碼:401545。

4、山西靈石靜升鎮

錯落于小水河畔的王家大院、紅廟和文筆塔等古建筑群,是古鎮靜升悠久歷史文化的見證,展示了深厚的傳統文化積淀和濃郁的人文景觀風貌。該鎮是黃河流域的魅力古鎮。

靜升鎮位于山西省靈石縣城東北12公里處,坐落在風景秀美的綿山腳下,依山傍水。九溝、八堡、十八街巷散布于北山之麓,錯落于小水河畔的王家大院、紅廟和文筆塔等古建筑群,是古鎮靜升悠久歷史文化的見證,展示了深厚的傳統文化積淀和濃郁的人文景觀風貌。現存大大小小的店鋪、典當行、估衣店、水井、石板小路、戲臺等依稀可見當年靜升的繁榮景象和獨特的人文氣息。

遠在新石器時代,古鎮靜升就有人類繁衍生息,商代則是“內”部落生產勞動、安居樂業的地方。春秋時,因介子推之故,與靜升相連的綿山被封為介山,靜升也曾名為“旌善村”。隋開皇又改為“靈瑞鄉”。唐貞觀以來,靈瑞鄉日臻興旺,直至元皇慶年間仍以靈瑞鄉稱之。到清康乾盛世,農商發達,經濟繁榮,民間修廟宇,建民居,大興土木,靜升鎮經歷了第一次大規模的發展時期,被譽為“晉中第一鎮”。

靜升鎮,地處晉中盆地邊緣風景秀美的綿山腳下,具有靈石“小江南”的美稱。全鎮面積57平方公里,共有16個村委、25個自然村,人口2萬余人,靜升鎮傳統文化底蘊深厚,人文景觀豐富多彩,有“華夏民居第一宅”——王家大院,馳名海外的元代古剎——資壽寺;又處在祁臨高速路靈石出口處,地理位置優越,交通通訊便利,是全國重點小城鎮之一;2003年被國家建設部和文物局命名為中國歷史文化名鎮。靜升鎮有輪窯磚廠8個,年產量可達一億塊,在靈石建材市場獨占鰲頭。洗煤廠8個,煤礦6座,年產5000噸的碳黑廠一個,年產12萬立方的乙炔廠一個。以王家大院為龍頭的旅游業帶動了全鎮第三產業的蓬勃發展,全鎮農村經濟收入5.2億元,人均收入2662元。

原地郵局:山西靈石縣靜升郵政所,郵政編碼:031308。$$分頁$$

5、云南騰沖縣和順鎮

一個歷史悠久、文化底蘊豐厚、自然環境優美、集“山水、僑鄉、邊鎮”特色為一身的歷史文化名鎮,有著充分體現中華文化精粹的村落風貌、居民建筑、民間藝術、飲食文化、民間工藝、生活習俗。其建筑形式為南詔古村落群中的代表之作。

沿著西南絲綢古道,翻過巍峨的高黎貢山,走進和順。就像走進了一座文化迷宮。在古老的火山臺地之上,成千幢特色民居依山傍水而座,櫛比鱗次,舉手投足之間便可觸摸到斑駁的歲月和豐厚的文化氣息。無論是誰都會由衷地慨嘆――在這極邊之地方,居然藏匿著一個如此輝煌的村落,這簡直就是一個奇跡。和順鎮位于云南省騰沖縣城西南四公里處,四面火山環繞,山上名木古樹郁郁蔥蔥,濤聲陣陣;蜿蜒的大盈江水白練般鑲嵌在廣袤的稻浪、黃花之間,靜謐而又耀眼;一泓繞村碧水,魚翔淺底,河畔古柳如煙;濕地、龍潭、峽谷,鷺鷥、野鴨、老牛,梅花、茶花、稻花,活現了恬靜的世外桃源。

六百余年來,中原文化為主流的和順,兼收并蓄,成為了中華文明與南亞、西方交融的窗口。通過幾十代和順人的艱辛努力,創造了輝煌的歷史和燦爛的文化,培育出了許多文化名人、富商大賈。保留下了大量文化藝術價值很高的古民居建筑群。2005年央視中國魅力名鎮評選中和順以獨特的六大魅力――面向南亞的第一鎮;火山環抱的休閑勝地;漢文化與南亞文化、西方文化交融的窗口;大馬幫馱來的翡翠之鄉; 西南絲綢古道上最大僑鄉; 六千居民和諧生活的古鎮景區――征服了由全國一流專家組成的評委會入圍全國十大魅力名鎮并榮獲唯一的年度大獎。

和順古名陽溫暾,因境內有一條小河繞村而過,更名“河順”,后取“士和民順”之意,雅化為和順鄉,現有人口6千余人。全鎮住宅從東到西、環山而建,漸次遞升,綿延兩三公里。一座座古剎、祠堂、明清古建疏疏落落圍繞著這塊小壩子。鄉前一馬平川,清溪繞村,垂柳拂岸,夏荷映日,金桂飄香,讓人留連忘返,民國代總理李根源有詩贊和順:“絕勝小蘇杭”。 這里可以領略到徽派建筑粉墻黛瓦的神韻,可以欣賞到江南古鎮小橋流水的倩影,也可以尋覓到西方建筑、南亞建筑的元素。寸氏宗祠的南亞風格大門、艾思奇故居的歐式窗戶、“彎樓子”民居的英國鐵藝,都與四合五天井、三房一照壁這樣的云南古民居珠聯璧合地融為一體。

洗衣亭、大月臺、總大門等古建筑在全國古鎮中獨具特色。八大宗祠保存完好,族譜和宗族活動流傳至今。七大寺廟,佛、道、儒共存。這里所有的道路、墻基院落都用火山石鑲砌而成,古樸典雅。六百年歷史薈萃了大量詩詞、牌匾、對聯、著作,豐厚的文化積淀,養育了哲學家艾思奇、緬甸四朝國師尹蓉、翡翠大王張寶庭、華僑領袖寸如東等一批又一批名商鴻儒和英才人杰。從古至今和順民風謙恭禮讓,古樸儒雅,地方風味飲食“三滴水”、“頭腦”更是堪稱一絕。

原地郵局:云南騰沖縣和順郵政所,郵政編碼:679116。

6、河南淅州荊紫關鎮

形成于唐,興盛于明清,自古乃兵家必爭之地。具有豐厚的歷史文化底蘊,明清建筑錯落有致,古香古色。規模宏大的山陜會館、平浪宮等古建筑群向人們展示著昔日的輝煌。

淅川荊紫關鎮是河南省公布的第一批歷史文化名鎮,為唐代后期形成的商業古街。巍巍荊紫關,背負群山,下臨清流,"西接秦川,南通鄂渚",它憑著優越而獨特的地理位置成為歷代賈客競商云集和兵家逐鹿之地。現存的荊紫關古建筑群,為研究我國古代建筑史提供了實物資料,1987年被列為河南省重點文物保護單位,2002年被列為全國重點文物保護單位。

荊紫關地處豫、陜、鄂三省交界處,境貫丹江,道扼隘口。丹江發源于商洛山,注入漢水,匯入長江,因而使之成為歷史上可與運河、蜀棧并稱的我國南北三大通道之一。豐富的丹江水力資源,使得荊襄滬杭巨商大賈,直掛云帆,溯江而來。明、清時期,是荊紫關的黃金時代,沿江碼頭,船舸彌津。江東沿海日雜百貨,秦嶺和秦嶺東段世界地質公園-伏牛山脈間土特產亦多在此地集散。逐成為豫、鄂、陜附近7省商賈云集之地。曾出現"三大公司、八大幫會、十大騾馬店和二十四大商號"的繁榮景象。現存古代建筑有:荊紫關古街道、關門、山陜會館、禹王宮、平浪宮、萬壽宮、法海寺、清真寺、一腳踏三省碑亭等,為全國重點文物保護單位。

原地郵局:河南淅川縣荊紫關郵政支局,郵政編碼:473000。

7、廣東珠海唐家灣鎮

有“與近代文明伴生的南中國海第一灣”之譽,被稱為“陸島相望嶺南重鎮、風云史跡近代名鎮、攜故納今城中古鎮、山海園林棲居美鎮”等美稱。

唐家灣鎮位于珠海香洲區北部,北鄰中山市,全鎮總面積130平方公里,全鎮總人口10萬人,其中戶籍人口2.9萬人。唐家灣鎮歷史悠久,名人輩出,如清末興辦洋務企業的唐廷樞,民國首任內閣總理唐紹儀,儀態中共早期革命領袖蘇兆征等歷史名人都誕生于此.這里還有共樂園,望慈山房,白石街等一批古跡和紀念地.還盛產“唐家疊石蠔油”,“那洲紅薯”,“永豐沙葛”,“上柵椰菜”,“官塘木薯”。著名的京珠高速的珠海出口就設在唐家灣鎮下柵附近。

據考古發現,唐家在三千年前就有人類活動,進入階級社會后,逐漸聚居成村。最早居住的是江、程、馮三姓人家,初名“三家村”。唐宋以后,改名為“釜涌境”。而有文字資料記載的釜涌境,已經有一千多年歷史:據《廣州府志》記載“北宋朝,府南百余里之釜涌境,海隅有銀礦,庶民爭赴開采,至有舉家遷徙者……”。后因村子的地形像一口魚塘,就被稱之為“塘家村”了。

世居唐家灣的唐、梁、鐘、何四姓以及其它姓氏的居民,根據其族譜可查知,是七百年前,先后從南雄珠璣巷來到淇澳、唐家、雞山定居的。其中,唐族始祖唐紹堯是于1205年,因為朝廷捕捉逃匿在粵東南雄珠璣巷的宮女蘇氏,為避兵禍,從珠璣巷遷來塘家,而子孫繁衍的;梁族始祖梁應元則是于1272年從始興縣遷來的,亦“枝葉繁茂,瓜瓞綿長”。由于唐族占多數,“塘家村”后來就改稱“唐家村”。唐、梁成為唐家的兩大姓,并世代通婚。至清嘉慶年間,人口發展到一千八百多人。其時,為防盜賊,村子周圍筑起城垣,分“龍慶”、“萬安”、“享衢”、“啟明”四個閘門。

唐家的聞名于世是從近代開始的。由于地理位處于珠江口出海要道金星門,為珠江三角洲近海地帶的要隘,鴉片戰爭前夕,為阻止英國人從金星門偷運鴉片,廣東水師提督李增率大軍駐唐家,指揮運載沙石堵塞金星門,因水流湍急未果。繼后,邑人輪船招商局總辦唐廷樞在這里開辟了唐家灣至香港、上海航線,使唐家得風氣之先,加強了對外界的經濟交往,也大大提高了唐家的知名度。所以,在十九世紀美國繪制的世界地圖,就注有唐家灣的地名。在太平天國起義期間,唐家灣曾一度聚集過太平軍大小船只二百艘,這股起義軍還在唐家村駐過營。孫中山先生在1895年組織第一次廣州起義失敗后,也曾連夜乘舟逃到唐家躲藏,經當地友人唐雄協助,化裝潛避澳門。辛亥革命勝利后,孫中山對唐家十分重視,在他《建國方略》一書中,詳細分析了唐家灣水域情況,提出整治計劃;他認為唐家環是廣東第二重門戶,要“設置要塞,藉固吾圉”,派海軍司令程璧光來唐家籌建軍港,使唐家引起了社會的廣泛關注。

1929年,國民政府為了實現孫中山先生所奉行的《三民主義》《五權憲法》在一個縣里如何施行的示范典型,同時興建一個國際無稅商港“中山港”,將中山縣命名為“全國模范縣”,直屬中央政府,享受省一級待遇,并由邑人唐紹儀主持縣政。由于唐紹儀的聲望和開發唐家港的需要,縣政府從石岐遷來唐家;而在新繪制的“中山縣全圖”中俗稱的“唐家環”改稱為“唐家灣”。之后5年間,唐家建起了一座初具規模的港口——中山港,再次引起舉世矚目。

而事實上,在清末民初時期,在這塊毓秀鐘靈地上,人才輩出,涌現了一批“風云人物”。其中有當年開平礦務局和輪船招商局的創辦人唐廷樞、中華民國第一任內閣總理唐紹儀、華茶公司(跨國企業)創辦人唐翹卿、第一部日漢詞黃編纂人唐寶鍔、民國內閣代總理蔡廷干、外交總長梁如浩、財政部長唐悅良、裕繁煤鐵礦創辦人唐耐修、清華大學首任校長唐國安、著名同盟會員梁定慧、領導省港大罷工的中國共產黨領導人蘇兆征、為中國連續三屆奪得遠東足球錦標賽冠軍的隊長唐福祥、粵劇紅伶唐雪卿、創作《帝女花》等粵曲著名作家唐滌生等,人文資源十分豐富,正是:“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈”。

1949年人民解放軍解放唐家,在這里建立了解放萬山群島聯合指揮部,解放了萬山諸島;為鞏固海防,駐軍總部設在唐家灣,從而實現了孫中山在唐家設置要塞的遺愿。

1953年,中央人民政府批準成立以漁民為主體的“珠海縣”,縣人民政府所在地定為唐家。1958年,珠海縣并入中山縣;1961年,恢復珠海縣,但縣府改設香洲。

2002年3月,為保證珠海市委市政府“兩大辦一加快,構筑三個發展平臺”重要發展戰略步驟的實施,適應“大學園區——科技創新海岸”發展的要求,加快金鼎、唐家地區產學研基地的建設,廣東省人民政府頒發粵民區[2002]32號文,同意珠海市撤銷香洲區唐家鎮和金鼎鎮,設立唐家灣鎮。新成立的唐家灣鎮管轄原唐家鎮和金鼎鎮的行政區域范圍;在為新鎮命名時,珠海市和香洲區政府考慮到唐家灣地區的歷史沿革和人文背景,尤其是唐家灣這一歷史地名在海內外的影響,在廣泛征求社會各界,尤其是當地居民群眾的意見后,將新鎮命名為“唐家灣”鎮。

原地郵局:廣東珠海市唐家郵政營業廳,郵政編碼:519080。

8、福建邵武和平鎮

全國罕見的城堡式大村鎮。其不僅保留了一套長達600米完整的古街巷更保留了大量古代鄉土建筑尤其是民居建筑,形成古建民居群。

中國歷史文化名鎮和平鎮,素有長興南大門之稱,東連湖州,西接安吉,北臨西苕溪,南倚天目山脈,中貫省道鹿唐線,水陸交通十分便利。和平古鎮建置始于唐朝,保存著近300幢明清時代的古建筑,是福建省歷史最悠久的古鎮之一。唐代越族先民在此拓土定居,繁衍生息。唐稱“晝錦”,宋、元為“和平里”,明為三十三都,清設和平分縣,民國為邵武第三區,1950年設和平鎮。史上入閩三道之一的愁思嶺隘道就在和平鎮境內,是中原文化進入福建的紐帶、橋梁。至今,古鎮內還保存著閩北歷史上創辦最早的“和平書院”,明末抗清軍事家袁崇煥題額的“聚奎塔”,李、黃、廖三姓氏的5座“大夫第”,以及岐山公祠、丁氏公祠、司馬第、天后宮等近200幢典型明清古民居建筑群。

和平鎮歷史文化悠久,是邵武歷史上第一古鎮,早在四千年前便有人類繁衍居住。和平舊稱“禾坪”,取地勢平坦和盛產稻谷之意。其建置沿革為:唐稱晝錦里,宋屬晝錦鄉,元屬晝錦下鄉,明為晝錦下鄉三十三都,清朝乾隆年間設置和平分縣,建縣丞署,又有舊市街,舊圩街之稱,民國時設禾坪區、禾鳳鄉,1950年設立和平鎮,1958年成立紅南人民公社,1960年改稱和平人民公社,1984年復改為和平鎮,現為邵南的經濟、文化、商貿中心集鎮。和平歷史上人才輩出,曾出過兩名宰相、六名尚書、137名進士,故和平又有“中國進士之鄉”的美譽,如今博士、碩士、研究生也多達20多名,他們分布全國各地。

和平古鎮歷來以教育發達、文風熾盛、英才不斷、賢能輩出而聞名,被后世譽為人杰地靈之地。宋至清僅進士就有100多人,明清時期的“貢士”、太學生更是數不勝數,文學家、書法家也層出不窮。最為杰出的要數后唐工部侍郎黃峭,他是南方各省和臺、港、澳及東南亞各國大多數黃氏公認的開基始祖。

和平濃厚的文化氛圍,吸引了當時諸多名家到和平講學,如朱熹在和平講學,也吸收了和平的一些思想文化。和平古鎮深厚的文化底蘊,使傳統的儒家文化、佛道文化和不少中原傳統文化融合當地土著文化而形成的獨特習俗,由此而形成了歷史文化的積淀和縮影。如和平書院的創始人、后唐工部侍郎黃峭就身體力行,倡導開放思想,黃峭有21個兒子,除3個孩子留鄉外,其余在成年后各奔東西,目前全世界的黃峭宗親有4200多萬人,黃峭的一首《遣子詩》是海內外大多數黃姓的“認祖詩”,各地峭公后裔均將此詩收入族譜,作為祭祖認祖的憑據。至今閩、粵、贛等省和臺港地區以及東南亞各國大多黃姓宗族均以此認黃峭為紫云黃氏開基始祖,每年均有大量海內外后裔前來尋根認祖,祭掃祠堂。黃峭公祠也一直香火旺盛,為古鎮平添了許多熱鬧的景象。

原地郵局:福建邵武市和平郵政支局, 郵政編碼:354000。作者:王陽靈

粵公網安備 44030602002232號 |

粵公網安備 44030602002232號 |