2010年7月11日,國(guó)家郵政部門發(fā)行《中國(guó)航海日》紀(jì)念郵票1套1枚。中國(guó)航海日起源何時(shí)?鄭和七次下西洋,歷經(jīng)37個(gè)國(guó)家,總行程10萬(wàn)余里,他與蘇州太倉(cāng)有著怎樣的關(guān)聯(lián)?

“中國(guó)航海日”誕生于2005年4月。當(dāng)時(shí),國(guó)務(wù)院根據(jù)福建省全國(guó)政協(xié)委員林嘉騋在全國(guó)政協(xié)十屆三次會(huì)議上的提案,決定以紀(jì)念鄭和下西洋600周年為契機(jī)設(shè)立中國(guó)航海節(jié),以鄭和下西洋首航紀(jì)念日7月11日為中國(guó)航海節(jié)的法定日。從此以后,每年的7月11日便成為“中國(guó)航海日”,也作為“世界海事日”在我國(guó)的實(shí)施日期。

鄭和(1371-1433)原姓馬名和,字三寶,出生在云南省昆陽(yáng)州(今昆明市晉寧縣寶山鄉(xiāng)和代村)一個(gè)世代信奉伊斯蘭教的回族家庭,祖先來(lái)自西域布哈拉(今烏茲別克斯坦共和國(guó)布哈拉)。鄭和的父親和他的爺爺曾到伊斯蘭教的圣地麥加朝覲,在當(dāng)?shù)睾苁苋藗兊淖鹁础?/P>

1381年,明朝皇帝朱元璋為消滅盤踞在云南的元朝殘余勢(shì)力,派30萬(wàn)大軍南征,年僅11歲的鄭和戰(zhàn)亂中被俘,在軍中充做秀童。云南平定后,1385年又隨軍調(diào)往北方,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)于蒙古沙漠和遼寧等地。19歲時(shí)被挑選送到北京燕王府服役,從此追隨雄心勃勃的燕王朱棣,逐漸得到朱棣的信任,尤其是1399-1402年,朱棣為和他的侄子建文帝爭(zhēng)奪皇位,進(jìn)行了“靖難之役”,鄭和立下功勞,幫助朱棣登上皇位,被提升為內(nèi)宮監(jiān)太監(jiān)。1404年永樂(lè)年正月初一,朱棣為表彰鄭和的功績(jī),親筆賜姓“鄭”,從此更名鄭和,史稱“三寶太監(jiān)”。鄭和在第七次下西洋時(shí),因勞累過(guò)度,于宜德八年(1433年)4月初在印度西海岸古里逝世,終年62歲。

鄭和是世界航海先驅(qū),中國(guó)對(duì)外交往的杰出代表,國(guó)際上公認(rèn)的世界歷史文化名人。鄭和航海所蘊(yùn)涵的民族精神已趨越國(guó)界,成為世界文化遺產(chǎn)。

明永樂(lè)三年六月十五日(公元1405年7月11日),鄭和初次奉使出洋。永樂(lè)五年九月二日(1407年10月2日)還朝。這是鄭和第一次出使西洋。據(jù)《明史》記載:“永樂(lè)三年六月,命和及其儕王景弘等通使西洋,將士卒二萬(wàn)七千八百余人,多赍金幣,造大舶,修四十四丈,廣十八丈者,六十二,自蘇州劉家河泛海至福建,復(fù)自五虎門揚(yáng)帆,……。”此行歷占城、爪哇、蘇門答臘、錫蘭山、古里及舊港等國(guó)家和地區(qū),于永樂(lè)五年九月二日(1407年10月2日)還朝。

第二次奉使,是在永樂(lè)五年九月十三日。《明史》記載:“永樂(lè)五年九月癸亥(即九月十三日),鄭和復(fù)使西洋。”又,明實(shí)錄載:“九月乙卯(即初五),命都指揮汪浩改造海船二百四十九艘,備使西洋諸國(guó)。”經(jīng)歷之地較前次大為增多,計(jì)有占城、爪哇、滿剌加、暹羅、渤泥、蘇門答臘、錫蘭山、小葛蘭、柯枝、古里、加異勒等國(guó)。回國(guó)日期是在永樂(lè)七年夏末。

第三次奉使是在永樂(lè)七年九月。據(jù)《星槎勝覽》云:“永樂(lè)七年已丑,上命正使太監(jiān)鄭和、王景弘等統(tǒng)領(lǐng)官兵二萬(wàn)七千余人,駕使(駛)海舶四十八號(hào),往諸番國(guó)開讀賞賜。是歲秋九月,自太倉(cāng)劉家港開船,十月到福建長(zhǎng)樂(lè)太平港停泊,十二月于福建五虎門開洋。”此次所歷國(guó)家,據(jù)《明實(shí)錄》載:“……太監(jiān)鄭和赍敕使古里、滿剌加、蘇門答剌、阿魯、加異勒、爪哇、暹羅、占城、柯枝、阿撥把丹、小柯蘭、南巫里、甘把里諸國(guó),賜其王錦綺紗羅。”其還京日期則為“永樂(lè)九年六月乙巳(即十六日)。”

第四次奉使,據(jù)《明實(shí)錄》稱:“永樂(lè)十年十一月丙申,遣太監(jiān)鄭和等赍敕往賜滿剌加、爪哇、占城、蘇門答剌、阿魯、柯枝、古里、南渤利、彭亨、急蘭丹、加異勒、忽魯謨斯、比剌、溜山、孫剌諸國(guó)王錦綺紗羅綵絹等物有差。”惟《天妃靈應(yīng)之記碑》載為永樂(lè)十一年。可知前述十年十一月,乃奉使日期,出國(guó)之期則在次年。鄭和為此次出使,曾親至西安羊市大清真寺,聘識(shí)回文者哈三充通譯。據(jù)《禪寺記》云:“永樂(lè)十一年四月,太監(jiān)鄭和奉敕差往西域天方國(guó),道出陜西,求可以通譯國(guó)語(yǔ)可佐信使者,乃得本寺掌教哈三焉。”據(jù)此可以斷定,第四次出使開洋之期當(dāng)在永樂(lè)十一年(1413年)冬。此行通譯,除哈三外,尚有馬歡隨行。據(jù)其所著《瀛涯勝覽》卷首序云:“永樂(lè)十一年癸巳,太宗文皇帝敕命正使太監(jiān)鄭和統(tǒng)領(lǐng)寶船往西洋諸番開讀賞賜,余以通譯番書,亦被使末。”據(jù)馬歡云,此行有“寶舡六十三號(hào),大者長(zhǎng)四十四丈,闊一十八丈,中者長(zhǎng)三十七丈,闊一十五丈。”“計(jì)下西洋官校、旗軍、勇士、通事、民稍、買辦、書手,通計(jì)二萬(wàn)七千六百七十員,官八百六十八員,軍二萬(wàn)六千八百名,指揮九十三員,都指揮二員,千戶一百八十四員百戶四百三員,戶部郎中一員,陰陽(yáng)官一員,教諭一員,舍人兩名,醫(yī)官、醫(yī)士一百八十員,余丁兩名,正使太監(jiān)七員,監(jiān)丞五員,小監(jiān)十員,內(nèi)官。內(nèi)史五十三員。”統(tǒng)計(jì)數(shù)目間有不合,然亦可見其規(guī)模之大。

據(jù)馬歡記云,此行歷占城、阇婆、三佛齊、五嶼、蘇門答臘、錫蘭、柯枝、古里、溜山、忽魯謨斯、大宛、米息等地。惟近人馮承均則謂:“是役也,鄭和所歷之地不僅遠(yuǎn)至忽魯謨斯,且抵非洲東岸麻林(Melinde)、木骨都束(Mogedonu)、不剌哇(Blawa)等國(guó)。”此蓋據(jù)《明實(shí)錄》所載入貢諸國(guó)而推斷者。因此諸國(guó)前此與明王朝俱不通音向,鄭和于是于是役使至其地,乃知有中國(guó),故相率來(lái)朝也。至其還京日期,則在永樂(lè)十三年七月。

據(jù)《明史》記載,第五次奉使之期,“在(永樂(lè))十四年冬,滿剌加、古里等十九國(guó)咸遣使朝貢,辭還,復(fù)命和等偕往,賜其君長(zhǎng),十七年七月還。”

《劉家港通番事跡碑》云:“永樂(lè)十五歲,統(tǒng)領(lǐng)舟師往西域,……”另?yè)?jù)《泉州行香碑》云:“欽差總兵太監(jiān)鄭和前往西洋忽魯謨斯等國(guó)公干,永樂(lè)十五年五月于此行香,望靈圣庇佑。鎮(zhèn)撫蒲和日記立。”

可見,第五次出使的開洋日期當(dāng)在永樂(lè)十五年(1417年)冬。此役費(fèi)信、馬歡俱未往,別有僧人勝惠偕行。這次航行,先要護(hù)送亞非諸國(guó)使臣回國(guó),由近及遠(yuǎn),一般先到占城,然后到爪哇,以此經(jīng)舊港、滿剌加、彭亨,到蘇門答剌、南巫里。轉(zhuǎn)向西航至錫蘭,而達(dá)柯枝,然后到古里。由古里向西北行至忽魯謨斯,又南下入阿拉伯海,而至剌撒、阿丹,由阿丹過(guò)曼德海峽,而抵木骨都束、卜剌哇、麻林等東非國(guó)家。再由麻林東航,橫渡印度洋,經(jīng)由溜山、錫蘭、蘇門答剌、滿剌加等地回國(guó)。回歸日期為:“(永樂(lè))十七年七月庚申(即1419年8月17日),鄭和還。”

第六次下西洋的日期,據(jù)一些學(xué)者認(rèn)為應(yīng)在永樂(lè)十九年春,于永樂(lè)二十八年八月返回。所經(jīng)主要國(guó)家和地區(qū)有占城、滿剌加、蘇門答臘、暹羅、錫蘭、溜山、小葛蘭、加異勒、柯枝、古里、忽魯謨斯、祖法兒、剌撒、阿丹、木骨都束、竹步、天方。這次出使的隨從人員,有孔和卜花、唐觀保、楊慶、洪保、李愷、楊敏、周滿等。

鄭和第六次下西洋回國(guó)后,又專程去舊港一次,命施進(jìn)卿之女施二姐襲宣威使之職。

據(jù)《明實(shí)錄》記載:“宣德五年(1430年)六月戊寅(初九),遣太監(jiān)鄭和等赍詔往諭諸番國(guó),詔曰:‘朕恭膺天命,祗嗣太祖高皇帝,太宗文皇帝、仁宗昭皇帝大統(tǒng),君臨萬(wàn)邦,體祖宗之至仁,普輯寧于庶類,已大敕天下,紀(jì)元宣德,咸與維新。爾諸番國(guó)遠(yuǎn)外海外,未有聞知,茲特遣太監(jiān)鄭和、王景弘等赍詔往諭,其各敬順天道,撫輯人民,以共享太平之福。’”在鄭和船隊(duì)停航的五、六年間,原來(lái)鄭和使團(tuán)訪問(wèn)過(guò)的亞非國(guó)家,大多數(shù)已同中國(guó)斷了來(lái)往,不知道宣德皇帝已“君臨萬(wàn)邦”,若不首先將中國(guó)“紀(jì)元宣德”的消息通知“萬(wàn)邦”,那朱瞻基自稱“君臨萬(wàn)邦”就不僅是一句空話,而且顯得滑稽可笑了。所以,作為宣德朝首次派往海外諸國(guó)的外交使團(tuán),鄭和一行每到一國(guó),都要先把明宣宗朱瞻基“祗嗣大統(tǒng)”的事情交待清楚。

鄭和第七次出使的時(shí)間是宣德六年十二月(1932年1月),于宣德八年七月返回。此次下西洋主要訪問(wèn)了忽魯謨斯、錫蘭山、古里、滿剌加、柯枝、卜剌哇、木骨都束、喃渤利、蘇門答剌、剌撒、溜山、阿魯、甘巴里、阿丹、佐法兒、竹步、加異勒等二十國(guó)及舊港宣慰司。

不幸的是,在歸途中鄭和于1433年4月初在印度南部西海岸之科澤科德逝世。

鄭和紀(jì)念館位于江蘇省太倉(cāng)市瀏河鎮(zhèn)東市廟前街的天妃宮內(nèi)。天妃宮舊名靈慈宮,始建于元至元二十三年(1286年)明永樂(lè)至宣德年間,三保太監(jiān)鄭和下西洋從劉家港起航,必先率舟師在此進(jìn)香祈佑。宣德六年(1431年)在此立“通番事跡碑”。1985年重修寢殿,并辟天妃宮為鄭和紀(jì)念館。館內(nèi)有鄭和彩塑坐像,繪有明代太倉(cāng)和劉家港情景的磨漆畫以及鄭和下西洋的文物史料。其中珍貴文物有周聞夫婦墓志銘兩塊,上記有隨鄭和出洋的太倉(cāng)武官周聞五次出海往返年月和所達(dá)國(guó)家。

“天妃宮”又稱“天妃靈慈宮”,俗稱“娘娘廟”,地處瀏河鎮(zhèn)迎福橋西側(cè),面對(duì)老瀏河。該宮始建于元至正二年,幾經(jīng)修葺,至鄭和下西洋瀏河口成為船隊(duì)出海港口時(shí),得以擴(kuò)建。1843年林則徐任江蘇巡撫時(shí),曾重修天妃宮。現(xiàn)存的天妃宮后殿為清代所建。殿有兩層,高十余米,楠木梁柱,氣勢(shì)軒昂;建筑的門楣等部分精雕細(xì)刻著“海浪托日”、“巨龍戲水”等圖案,形象逼真,栩栩如生。整個(gè)天妃宮占地面積為4040平方米,建筑面積1250平方米,鑒于特有的歷史屬性,被列為江蘇省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

1985年7月11日,國(guó)家郵政部門發(fā)行《鄭和下西洋580周年》紀(jì)念郵票1套4枚,分別為“偉大的航海家鄭和”、“和平的使者”、“貿(mào)易與文化交流”、“航海史上的壯舉”。

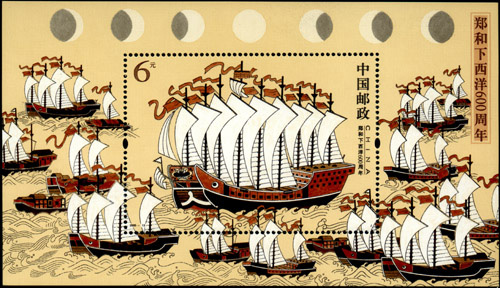

2005年6月28日,國(guó)家郵政部門發(fā)行《鄭和下西洋600周年》紀(jì)念郵票1套3枚和小型張1枚,分別為鄭和像、睦鄰友好和科學(xué)航海和鄭和下西洋600周年。

來(lái)源:澹臺(tái)湖畔人家的博客http://blog.sina.com.cn/tantaihupanrenjia

粵公網(wǎng)安備 44030602002232號(hào) |

粵公網(wǎng)安備 44030602002232號(hào) |